De MAGEX à Air Defender 2023 : le plus grand exercice aérien européen de la décennie

Au cœur de l’été 2023, l’Allemagne est devenue le théâtre de la plus vaste manœuvre aérienne organisée sur son sol depuis la création de l’OTAN. Baptisé Air Defender 23 (AD 23), cet exercice a rassemblé près de 10 000 militaires et jusqu’à 250 aéronefs venus de 25 nations différentes. Si la Bundeswehr en est à l’initiative, c’est bel et bien une démonstration de force alliée et d’interopérabilité à l’échelle transatlantique qui s’est jouée du 12 au 23 juin.

Mais ce mastodonte aérien ne tombe pas du ciel. Il trouve ses racines dans un projet pensé dès 2018 : le « Multinational Air Group Exercise » ou MAGEX. Objectif affiché ? Tester la capacité conjointe des forces aériennes alliées à déployer, en un temps record, un dispositif aérien massif pour contrer une attaque simulée venue de l’Est. Dans un contexte géopolitique tendu, où la défense collective de l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord demeure la pierre angulaire de l’Alliance, Air Defender se veut un révélateur de la rapidité d’intervention et de la puissance opérationnelle de l’OTAN.

Le général Ingo Gerhartz, chef d’état-major de la Luftwaffe, résume ainsi la portée de l’exercice : « Nous montrons que nous sommes capables d’agir en tant que ‘first responder’ sur un théâtre européen et de démontrer la puissance aérienne combinée de l’Alliance ». Sur le terrain américain, le général Michael Loh, commandant de l’Air National Guard, souligne quant à lui l’ampleur du déploiement de la Garde nationale américaine, avec environ 100 avions issus de 42 États fédérés ayant traversé l’Atlantique pour l’occasion.

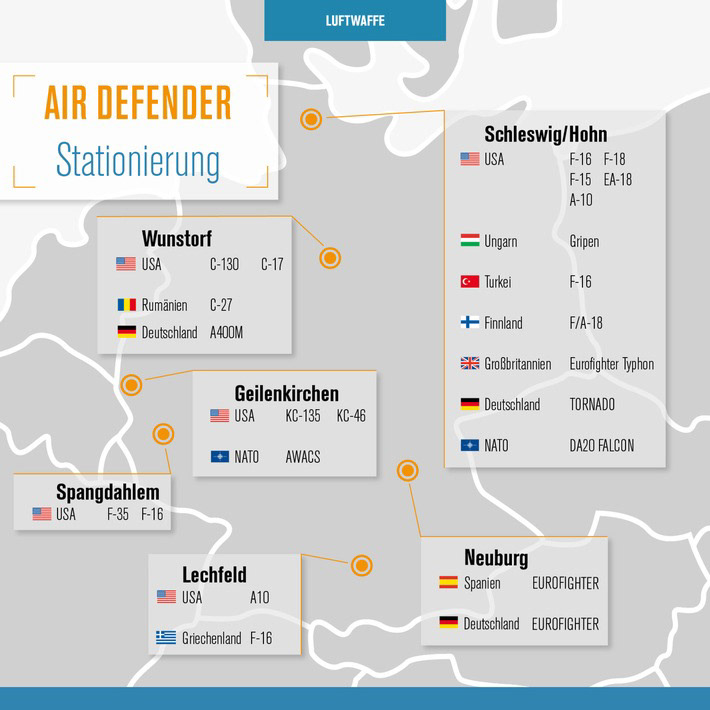

Pour orchestrer cette symphonie aérienne, trois hubs principaux se sont révélés cruciaux : Schleswig-Jagel et Hohn, dans le nord de l’Allemagne, Wunstorf en Basse-Saxe, et Lechfeld en Bavière. À ces centres stratégiques s’ajoutaient plusieurs bases de soutien en Rhénanie-Palatinat (notamment Spangdahlem), aux Pays-Bas (Volkel) et en République tchèque (Čáslav), témoignant de l’étendue géographique et de la complexité logistique du dispositif. Le scénario, quant à lui, ne s’est pas limité au territoire allemand, impliquant également des opérations en Pologne et en République tchèque, renforçant ainsi le réalisme d’une riposte coordonnée face à une menace d’envergure.

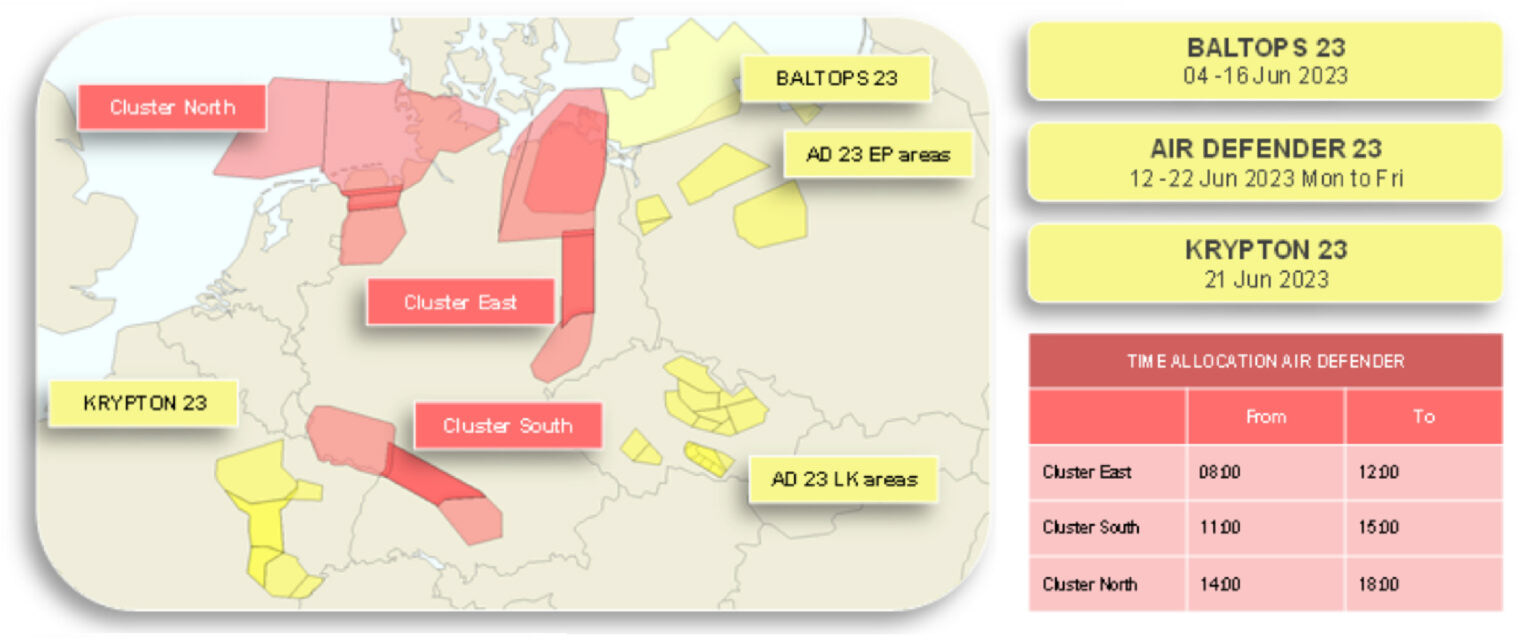

La gestion des flux aériens s’est avérée un exercice d’équilibriste : les vols étaient concentrés sur les jours ouvrés, avec des pauses les nuits et week-ends. Trois zones contrôlées, respectivement dans le Nord, l’Est et le Sud, étaient activées de 2 à 4 heures par jour, abritant simultanément entre 40 et 80 appareils dans un ballet millimétré. Au total, ce sont jusqu’à 250 décollages quotidiens qui ont rythmé l’exercice, dans des plages d’altitude variées — de 2 500 à 15 000 mètres pour la plupart des missions, 3 000 à 10 000 mètres pour les ravitaillements en vol, et même des passages à basse altitude dans l’Est, notamment au-dessus du Brandebourg et de la mer Baltique, lors de phases dites « Fight-1 ».

Sur le plan logistique, la base de Wunstorf a constitué un véritable point névralgique. Elle a accueilli le plus grand camp mobile de carburant jamais implanté en Allemagne, avec 2,4 millions de litres disponibles et une consommation quotidienne comprise entre 400 000 et 500 000 litres, une prouesse industrielle et logistique à elle seule.

L’intensité opérationnelle s’est traduite par des scénarios réalistes et variés : simuler une attaque massive depuis l’Est, visant des cibles stratégiques comme le port de Rostock ou des infrastructures critiques — câbles sous-marins, centres de commandement — tout en déployant des missions complexes de COMAO (Composite Air Operations). Ces opérations ont notamment inclus des trajectoires vers la Baltique et jusqu’en Roumanie, multipliant les challenges de coordination et de sécurité aérienne.

Le rôle central du système AWACS E-3A ne saurait être sous-estimé. Véritable « centre de commandement volant », il a assuré la supervision, la coordination tactique et la sécurisation d’un espace aérien dense et surchargé, garantissant la fluidité et la sûreté des opérations.

Enfin, la diversité des aéronefs engagés donne le ton : jusqu’à 23 types différents, parmi lesquels Tornado, Eurofighter, A400M, F-16, A-10, F-35, C-130, MQ-9, F/A-18, F-15, C-17, B-1, C-27J, KC-135 et KC-46. Un éventail impressionnant qui illustre la capacité de l’OTAN à faire converger des flottes variées en un dispositif cohérent, capable d’opérer en synergie maximale.

Air Defender 2023 a ainsi été bien plus qu’un simple exercice : une vitrine de la puissance alliée, un laboratoire d’interopérabilité, et un message clair adressé à tous ceux qui mettraient en doute la détermination et la capacité de réaction immédiate de l’OTAN en Europe.

Wunstorf – le cœur logistique battant d’Air Defender 2023

En temps normal, la base aérienne de Wunstorf, en Basse-Saxe, est le royaume de l’A400M Atlas. Siège du Lufttransportgeschwader 62 (LTG 62), elle est la pierre angulaire du transport stratégique allemand. Sa piste longue, ses vastes aires de stationnement et ses simulateurs de vol certifiés en font un centre de formation et d’opérations incontournable pour la Luftwaffe.

Mais du 12 au 23 juin 2023, dans le cadre d’Air Defender 2023, Wunstorf a changé de visage. L’A400M y a partagé l’espace avec un ballet incessant de C-130 Hercules venus d’outre-Atlantique.

Mais du 12 au 23 juin 2023, dans le cadre d’Air Defender 2023, Wunstorf a changé de visage. L’A400M y a partagé l’espace avec un ballet incessant de C-130 Hercules venus d’outre-Atlantique.

De l’Atlas au Hercules

Durant l’exercice, la base est devenue le principal hub logistique de l’opération, accueillant près de 600 militaires américains, roumains et hongrois, venus se greffer aux 2 600 personnels allemands déjà en place. Les États-Unis avaient dépêché une véritable flotte : dix C-130 Hercules de la Air National Guard issus de pas moins de dix États fédérés (Minnesota, Delaware, Arkansas, Géorgie, Illinois, Missouri, Wyoming, Nevada, Kentucky et Texas), épaulés par deux C-17 Globemaster III pour le pont aérien transatlantique. À leurs côtés, quatre A-400M du LTG 62 et un C-27J Spartan de la 902e escadrille roumaine complétaient le dispositif.

Chaque arrivée ou départ de Wunstorf n’était que la pointe visible d’une organisation millimétrée. Le carburant, pierre angulaire des opérations, était stocké dans le plus grand camp mobile de ravitaillement jamais installé sur le sol allemand : 2,4 millions de litres disponibles, avec une consommation quotidienne oscillant entre 400 000 et 500 000 litres. Les unités hongroises spécialisées dans les réseaux de pipelines avaient été intégrées pour assurer l’alimentation continue.

Depuis Wunstorf, les C-17 américains effectuaient les rotations stratégiques avec le continent nord-américain, tandis que les C-130 prenaient le relais pour les liaisons tactiques vers les différentes zones d’exercice en Allemagne, en Pologne ou en République tchèque.

Depuis Wunstorf, les C-17 américains effectuaient les rotations stratégiques avec le continent nord-américain, tandis que les C-130 prenaient le relais pour les liaisons tactiques vers les différentes zones d’exercice en Allemagne, en Pologne ou en République tchèque.

Le 182nd Airlift Wing de l’Illinois Air National Guard tenait le rôle de chef d’orchestre des opérations C-130. Sa mission : coordonner les sorties, harmoniser les tactiques et garantir l’interopérabilité entre les onze détachements américains présents. Depuis près d’un an, l’état-major préparait cette manœuvre, impliquant également des équipes de contrôleurs aériens avancés (JTAC) et des spécialistes en communications tactiques.

Pour le colonel Rusty Ballard, commandant du 182nd, c’était une première :

« Jamais l’Air National Guard n’avait déployé un tel contingent pour un exercice hors du continent américain. C’est unique, et l’occasion de mettre en pratique deux décennies de savoir-faire accumulé lors des déploiements en opérations réelles. »

Pour le colonel Rusty Ballard, commandant du 182nd, c’était une première :

« Jamais l’Air National Guard n’avait déployé un tel contingent pour un exercice hors du continent américain. C’est unique, et l’occasion de mettre en pratique deux décennies de savoir-faire accumulé lors des déploiements en opérations réelles. »

Le carrefour transatlantique d’AD23

Pendant ces deux semaines, Wunstorf a vu défiler jusqu’à 250 vols militaires quotidiens. Les Hercules se posaient, se ravitaillaient, chargeaient du matériel ou du personnel, puis repartaient aussitôt. Dans le ciel, les silhouettes trapues des C-130 se mêlaient aux lignes plus élancées des A-400M, donnant à la base des allures de carrefour aérien en temps de crise.

Dans le scénario simulé d’Air Defender, Wunstorf incarnait ce qu’elle serait en cas de crise réelle : un nœud vital, où la logistique et la puissance aérienne se rejoignent pour soutenir les forces engagées en première ligne.

Dans le scénario simulé d’Air Defender, Wunstorf incarnait ce qu’elle serait en cas de crise réelle : un nœud vital, où la logistique et la puissance aérienne se rejoignent pour soutenir les forces engagées en première ligne.

Schleswig-Jagel – la forteresse des chasseurs

Nichée dans le Schleswig-Holstein, à quelques kilomètres de la mer du Nord, la base aérienne de Schleswig-Jagel est historiquement le bastion du Taktisches Luftwaffengeschwader 51 “Immelmann”. Spécialistes de la reconnaissance et de l’attaque au sol, ses Tornado ECR et IDS assurent habituellement des missions de suppression des défenses aériennes (SEAD) et de reconnaissance tactique. L’infrastructure est calibrée pour accueillir ce type d’appareils : abris bétonnés, systèmes de maintenance dédiés et un accès rapide aux zones d’entraînement du nord de l’Allemagne.

Mais du 12 au 23 juin 2023, Air Defender 2023 a transformé la base en un véritable point chaud de puissance de feu multinationale.

Mais du 12 au 23 juin 2023, Air Defender 2023 a transformé la base en un véritable point chaud de puissance de feu multinationale.

Une densité inédite de chasseurs

Pendant deux semaines, les Tornado du TLG 51 ont partagé leur terrain avec une mosaïque impressionnante de chasseurs alliés. Sur le tarmac, les lignes grises et sable des Tornado allemands côtoyaient les silhouettes trapues de six A-10 Thunderbolt II de la 127th Fighter Wing et du 107th Fighter Squadron de la Michigan Air National Guard. À leurs côtés, seize F-16C Fighting Falcon — huit du 120th Fighter Squadron (Colorado ANG) et huit du 175th Fighter Squadron (South Dakota ANG) — formaient deux détachements prêts à intervenir sur tout le spectre des missions air-air et air-sol.

L’internationalisation de la base ne s’arrêtait pas là : trois F-16 turcs du 151 Filo (Eskişehir) et cinq JAS 39 Gripenhongrois du MH 59 “Szentgyörgyi Dezső” Air Base complétaient cette concentration de moyens, donnant au ciel de Schleswig-Jagel une diversité rarement vue en Europe.

L’internationalisation de la base ne s’arrêtait pas là : trois F-16 turcs du 151 Filo (Eskişehir) et cinq JAS 39 Gripenhongrois du MH 59 “Szentgyörgyi Dezső” Air Base complétaient cette concentration de moyens, donnant au ciel de Schleswig-Jagel une diversité rarement vue en Europe.

La position géographique de Schleswig-Jagel, à proximité immédiate des zones d’entraînement au-dessus de la mer du Nord et des couloirs d’accès vers la Baltique, en faisait une plateforme idéale pour les missions de supériorité aérienne, d’appui rapproché et de défense aérienne intégrée. Les A-10 menaient des vols d’appui au sol dans des scénarios simulant des percées blindées, tandis que les F-16 et Gripen s’entraînaient à intercepter, escorter ou mener des frappes coordonnées.

Le tempo était soutenu : jusqu’à trois vagues de départs quotidiens, avec un rythme précis pour permettre aux avions alliés de se rejoindre en COMAO (Composite Air Operations) avant d’entrer dans les zones de combat simulées.

Le tempo était soutenu : jusqu’à trois vagues de départs quotidiens, avec un rythme précis pour permettre aux avions alliés de se rejoindre en COMAO (Composite Air Operations) avant d’entrer dans les zones de combat simulées.

Une base au rôle pivot

Si Wunstorf représentait la colonne vertébrale logistique d’Air Defender 2023, Schleswig-Jagel en était l’un des points névralgiques de la puissance de frappe. La cohabitation de tant d’appareils de conceptions différentes — du robuste A-10 au léger et agile Gripen — a permis de tester concrètement l’interopérabilité OTAN, aussi bien sur le plan technique (liaisons de données, procédures d’armement) que tactique.

Dans les propos d’un officier allemand croisé sur le terrain : « Voir ces avions voler ensemble depuis la même base, c’est déjà un message. Mais ce qui compte, c’est qu’ils sachent aussi combattre ensemble. »

Dans les propos d’un officier allemand croisé sur le terrain : « Voir ces avions voler ensemble depuis la même base, c’est déjà un message. Mais ce qui compte, c’est qu’ils sachent aussi combattre ensemble. »

Hohn – le carrefour tactique multirôle

Située à une dizaine de minutes au sud de Schleswig-Jagel, la base aérienne de Hohn est habituellement un terrain secondaire de la Luftwaffe, principalement dédié à l’aviation de transport et aux opérations de soutien. Son environnement rural, ses pistes longues et dégagées et ses aires de stationnement généreuses en font une plateforme d’accueil idéale pour des déploiements temporaires. Pendant Air Defender 2023, cette base relativement discrète est devenue un véritable nœud tactique concentrant chasseurs, avions de guerre électronique et appareils d’attaque.

Une flotte américaine impressionnante

Le cœur du dispositif à Hohn était américain. 16 F-15C et D Eagle — issus des 159th Fighter Wing (122nd FS), 104th Fighter Wing (131st FS) et d’autres unités Air National Guard — tenaient la ligne principale de défense aérienne. À leurs côtés, la US Navy avait déployé une force mixte :

4 F/A-18E Super Hornet des VFA-31 “Tomcatters”, VFA-37 “Ragin’ Bulls” et VFA-87 “Golden Warriors”

2 F/A-18F biplaces de la VFA-213 “Black Lions”

2 EA-18G Growler de la VAQ-142 “Gray Wolves”, spécialistes de la guerre électronique et du brouillage radar.

2 F/A-18F biplaces de la VFA-213 “Black Lions”

2 EA-18G Growler de la VAQ-142 “Gray Wolves”, spécialistes de la guerre électronique et du brouillage radar.

Ce mélange d’appareils montrait l’aptitude d’Hohn à accueillir simultanément plusieurs branches des forces américaines, avec des missions allant de l’interception pure au soutien électronique avancé.

La première semaine, les lignes américaines étaient flanquées par les Eurofighter Typhoon du 1 (Fighter) Squadron de la Royal Air Force, apportant une capacité air-air de haute intensité supplémentaire. Les quatre F/A-18C Hornetfinlandais du Hävittäjälentolaivue 31 (HavLLv 31) représentaient quant à eux la projection nordique de l’OTAN, familiers des environnements baltiques et arctiques.

Au-delà des chasseurs, Hohn abritait aussi les “sparring partners” indispensables à tout grand exercice aérien : les Falcon 20EW de Cobham et les Learjet 35 de GFD. Ces appareils, modifiés pour simuler des menaces aériennes ou maritimes, permettaient de tester les capacités de détection, d’interception et de brouillage des forces déployées. Leur présence ajoutait un réalisme précieux aux scénarios, offrant aux pilotes l’occasion de s’exercer contre des cibles manœuvrantes et imprévisibles.

Grâce à sa localisation centrale dans le Schleswig-Holstein, Hohn servait de point pivot entre les flux de missions de Schleswig-Jagel et Wunstorf. Les F-15 y trouvaient un terrain parfait pour assurer la supériorité aérienne, tandis que la Navy exploitait les infrastructures pour préparer des missions combinant frappe et suppression des défenses ennemies. L’activité y était continue, avec des vagues de départs synchronisées pour alimenter les COMAO menées au-dessus de la mer du Nord et des couloirs aériens d’Europe centrale.

Les bastions américains en Allemagne – puissance et soutien stratégique

En parallèle des bases allemandes ouvertes aux forces alliées, les installations permanentes de l’US Air Force en Allemagne ont servi de piliers logistiques et opérationnels à Air Defender 2023.

À Spangdahlem, la 134th Fighter Squadron de l’Air National Guard du Vermont avait déployé six F-35A Lightning II. Discrets au sol mais redoutables en mission, ces chasseurs de 5e génération offraient des capacités furtives et une conscience situationnelle précieuse dans les scénarios les plus complexes de l’exercice.

Plus au sud-ouest, Ramstein Air Base jouait son rôle habituel de hub stratégique, accueillant deux KC-135R Stratotanker des 173rd Air Refueling Squadron et 117th ARS. Ces ravitailleurs assuraient la permanence et l’allonge des vagues de chasseurs opérant depuis le nord de l’Allemagne jusqu’aux zones d’entraînement les plus éloignées.

Enfin, Geilenkirchen servait de plateforme mixte pour les capacités de ravitaillement et de commandement aéroporté. Deux KC-46A Pegasus flambant neufs du 133rd ARS, épaulés par un KC-135R du 153rd ARS (Mississippi ANG), y opéraient aux côtés de la flotte OTAN d’E-3A Sentry AWACS. Ces derniers, déployés en permanence, constituaient les “yeux” de l’exercice, coordonnant les patrouilles et orchestrant les COMAO à l’échelle de tout le théâtre d’opérations.

Ce réseau de bases américaines en territoire allemand formait ainsi un squelette logistique et tactique indispensable à Air Defender 2023, reliant les forces de combat avancées aux moyens de commandement et de ravitaillement. Sans ces plateformes, la puissance aérienne déployée depuis Wunstorf, Schleswig-Jagel et Hohn n’aurait jamais pu conserver la même intensité opérationnelle.

Volets logistiques et tactiques – Lechfeld et Volkel en renfort

Aux côtés des bases allemandes majeures que nous avons déjà explorées, Lechfeld (Bavière) et Volkel (Pays-Bas) ont joué des rôles ciblés mais cruciaux dans l’équilibre opérationnel de Air Defender 2023.

Rarement en première page, Lechfeld a pourtant tenu un rôle essentiel : plateforme d’appui au sol et soutien tactique. Traduisant sa vocation historique comme terrain d’exercice, elle a accueilli des A-10 Warthog de l’Air National Guard (USA) pour des missions de close air support, travaillant main dans la main avec des hélicoptères H-145M allemands spécialisés dans les opérations spéciales et les secours — une combinaison rare et puissante ac.nato.int.

Par ailleurs, des F-16 grecs étaient eux aussi basés à Lechfeld, ajoutant leur polyvalence à la mixité alliée présente en Bavière ac.nato.int. Lechfeld, avec ses pistes robustes et son accès stratégique au sud de l’Allemagne, a servi de point d’appui aux zones sud, tout en alimentant les COMAO (Composite Air Operations) par ravitaillement en vol grâce à une plateforme ARS dédiée ac.nato.intWikipedia.

Moins exposée, Volkel, aux Pays-Bas, a aussi participé à l’exercice, aux côtés d’autres bases de soutien. Bien qu’on n’en dispose pas de détails précis pour AD 23, sa mention sur la liste des aérodromes engagés souligne sa contribution opérationnelle, vraisemblablement dans les flux logistiques ou comme base de transit pour des F-16 néerlandais

Les conclusions de l’exercice

Le colonel Rusty Ballard, commandant de l’escadron de C-130 de l’Illinois, résumait l’esprit de Air Defender 2023depuis le tarmac de Wunstorf :

« Nous avons vingt ans de déploiements pour la guerre contre le terrorisme. Nous avons travaillé avec nos alliés là-bas, et cette interopérabilité est ce que nous cherchons à construire et maintenir. Nous avons beaucoup appris durant cet exercice, en particulier au sein de la Garde nationale aérienne puisque dix États ont déployé différentes variantes du C-130 Hercules. C’était un exercice extrêmement fructueux. C’est la première fois que je vois l’Air National Guard se projeter directement depuis les États-Unis pour des manœuvres. Rien que ça, c’est unique. »

Derrière cette déclaration se cache l’un des messages-clés de l’exercice : assurer les alliés européens que la sécurité aérienne ne repose pas seulement sur des accords politiques, mais sur une capacité militaire tangible, réactive et immédiatement déployable.

Pour Washington, l’enjeu est double : prouver que le lien transatlantique reste robuste malgré les distances, et démontrer qu’une projection massive de moyens est possible en quelques jours.

Pour Washington, l’enjeu est double : prouver que le lien transatlantique reste robuste malgré les distances, et démontrer qu’une projection massive de moyens est possible en quelques jours.

Pour l’OTAN, Air Defender 2023 va au-delà d’une simple démonstration technique : il s’agit d’un exercice grandeur nature de l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord — celui qui stipule qu’une attaque contre l’un est une attaque contre tous.

La manœuvre a ainsi validé la capacité à concentrer, coordonner et soutenir un volume aérien impressionnant sur un théâtre européen, même face à un adversaire de haute intensité.

La manœuvre a ainsi validé la capacité à concentrer, coordonner et soutenir un volume aérien impressionnant sur un théâtre européen, même face à un adversaire de haute intensité.

Politiquement, le signal est limpide : face à la Russie, l’Alliance reste capable non seulement de défendre son espace, mais aussi d’imposer une suprématie aérienne écrasante si la situation l’exige.

Opérationnellement, les retombées sont concrètes : procédures harmonisées, liaisons de données interopérables, ravitaillement croisé, et coordination multi-domaines intégrant aussi bien chasseurs, avions de transport, de ravitaillement, de reconnaissance et de guerre électronique.

Opérationnellement, les retombées sont concrètes : procédures harmonisées, liaisons de données interopérables, ravitaillement croisé, et coordination multi-domaines intégrant aussi bien chasseurs, avions de transport, de ravitaillement, de reconnaissance et de guerre électronique.

Enfin, Air Defender 2023 a servi de catalyseur diplomatique. En rassemblant autour d’un même plan de vol des forces venues des deux côtés de l’Atlantique, l’exercice a offert une plateforme d’échanges humains et techniques qui dépasse le cadre strict de la préparation au combat.

Les équipages, mécaniciens, contrôleurs et planificateurs ont non seulement validé des procédures communes, mais aussi tissé des liens personnels — une composante souvent invisible mais essentielle à l’efficacité réelle d’une coalition.

Les équipages, mécaniciens, contrôleurs et planificateurs ont non seulement validé des procédures communes, mais aussi tissé des liens personnels — une composante souvent invisible mais essentielle à l’efficacité réelle d’une coalition.

En filigrane, chacun sait que ces manœuvres ne sont pas qu’un entraînement : elles sont un avertissement clair que toute agression en Europe de l’Est déclencherait une réponse coordonnée, massive et rapide.